Flurgebiet "Boden"

Aussichtspunkt

Bei guter Witterung ist beim Bänkli im Flurgebiet «Boden» eine Sicht bis in die Schweizer Berge möglich. So kann man von hier aus beispielsweise die Habsburg oder den Pilatus sehen.

Rebbau

Rebbau in Antike und Mittelalter

Ein erster intensiver Anbau von Trauben fand in römischer Zeit statt, als römische Legionäre im nahen Legionärslager Vindonissa lebten. Der Senat in Rom hatte zwar verboten, Reben jenseits der Alpen anzupflanzen, was aber grosszügig übersehen wurde. Damit hatte Rom verhindern wollen, dass der Wein aus Italien von anderen Weinen innerhalb des Reiches konkurrenziert würde.

Der Weingeschmack der Römer und die aufwendige Herstellung liessen es nicht zu, den Wein pur zu trinken. Der Wein wurde mit Wasser verdünnt und mit Honig, Kräutern und Gewürzen abgerundet. Die Reben wurden meist vertikal an Bäumen, Pfählen oder anderen Holzkonstruktionen angebracht, was heute in einem touristischen Rahmen in den sogenannten Römerrebbergen in Remigen und drei weiteren Gemeinden wieder gezeigt und praktiziert wird.

Auch im Mittelalter blieb der Weinbau Teil des landwirtschaftlichen Lebens. Nun übernahmen Klöster und Adlige die Oberaufsicht über die Weinberge. Unter dem Kloster Murbach im Frühmittelalter wie auch unter dem Kloster Wittichen im Spätmittelalter wurde in der Gegend um Remigen Weinbau betrieben. Aus dem Jahr 1477 ist ein Kaufvertrag erhalten, in dem ein gewisser Paul Müller einen «wingarten […] gelegen zu Remigen und genandt der Kilchacker, mitsampt dem keller und trotten daruff» verkaufte. Der Käufer Bentz Meier war nun verpflichtet, jedes Jahr einen Zins an die Kirche von Remigen zu bezahlen, um Besitzer des Rebbergs zu bleiben. Unter der Berner Herrschaft wurden die Rebbaudörfer besonders gefördert. Bern hatte die Einfuhrbestimmungen für ausländischen Wein bereits 1630 verschärft und erliess 1653 schliesslich ein Einfuhrverbot. Mit dem Verbot verstärkte sich die Nachfrage nach einheimischem Wein, vor allem aus der bernischen Waadt und dem Aargau. Zuvor war der eigene Wein noch als zu sauer angesehen worden und man hatte den nun verbotenen Wein aus dem Elsass konsumiert oder diesen mit dem eigenen vermischt. Wein blieb bis ins 18. Jahrhunderts nicht nur Genussmittel, sondern eine Art Desinfektionsmittel, um das oft schmutzige Wasser trinkbar zu machen. Trauben waren somit ein Grundnahrungsmittel.

Ende des 18. Jahrhundert erlitt der Rebbau durch die Industrialisierung im nahen Brugg einen ersten Einbruch, da viele Remiger Arbeit in Brugg fanden und daraufhin ihre Rebberge vernachlässigten. Dieser Trend wurde vom Einmarsch der napoleonischen Truppen 1789 verlangsamt. Die französischen Soldaten konsumierten so viel Wein, dass die Preise stiegen. Der Weinanbau wurde wieder profitabel.

Der Remiger Rebbau auf seinem Höhepunkt

Die Hochphase des Weinbaus in Remigen waren die 1860er- bis 1880er-Jahre. Die Trauben sicherten den Familien nun ein Auskommen, Getreide- und Viehwirtschaft hingegen wurden statt für den Markt vor allem für die Selbstversorgung betrieben. Die Wirte kauften die Weine der Bauern und handelten mit ihnen, sodass die Weine schliesslich im ganzen früheren Berner Aargau und bis nach Basel getrunken wurden. Den Winzern gereichte zum Vorteil, dass der Weinkonsum in der ganzen Bevölkerung gestiegen war. Sie standen ausserdem noch nicht im internationalen Wettbewerb, da die Schweiz noch wenig internationale Eisenbahnanschlüsse hatte. Die Preise für ausländische Weine waren entsprechend hoch, sodass Schweizer Weine vergleichsweise günstig zu kaufen waren, auch wenn die damaligen Kultivierungsmethoden aufwendiger waren und entsprechend mehr ArbeiterInnen bedingten. Neben den privaten Weinbauern besass auch die Gemeinde einen Rebberg, den Sonnenberg im Nordosten des Siedlungsgebiets. In diesem Weinberg konnte jeder Remiger Bürger eine Parzelle von 6 Aren erwerben. Schon diese kleine Fläche führte für die Familien zu einer besseren finanziellen Situation.

Gekeltert wurde Ende des 19. Jahrhunderts in der Trotte, die sich links neben dem Restaurant Bären befand. Von 1810 bis 1839 war die Trotte im Besitz der Gemeinde, 1839 wurde sie von den Brüdern Samuel und Ulrich Hinden gekauft, wobei Samuel Hinden auch das dazugehörige Tavernenrecht für den Bären erwarb. 1874 kaufte die neu gegründete Trottengenossenschaft den Brüdern Hinden die Trotte ab, damit sie nicht in aussergemeindliche Hände gelangen konnte. Jedes der 24 Mitglieder kaufte eine «Aktie» im Wert von 300 Franken. Im Herbst war Trottenzeit, für welche jeweils zwei Trottenmeister gewählt wurden. Hier wurden die Trauben gepresst und für die Gärung eingelagert. Fast jede Familie hatte damals einen kleinen Weinberg, sodass fast jeder in der Trotte vorbeischaute. Man konnte den jungen Wein degustieren und sich am Trottenfeuer unterhalten. Der Gewinn der Trottengesellschaft durch den Verkauf des hergestellten Weines wurde schon bald nach der Gründung geschmälert. Bereits in den 1880er-Jahren waren die Ernten durchschnittlich bis gering und die Qualität der Trauben eher minderwertig. In den 1890er-Jahren setzte sich dieser Trend fort. Bereits 1895 wurden nach fünfjähriger Vorbereitung zwei Trottbäume, waagerecht liegende Holzbalzen zur Schliessung der Presse, 1910 schliesslich die ganze Trotte verkauft und die Gesellschaft aufgelöst. Einer der Hauptgründe war der häufig auftretende Mehltaubrenner, auch falscher Mehltau genannt. Dabei handelt es sich um eine Pilzkrankheit, die sich auf den Blättern durch eine weisse Schicht bemerkbar macht.

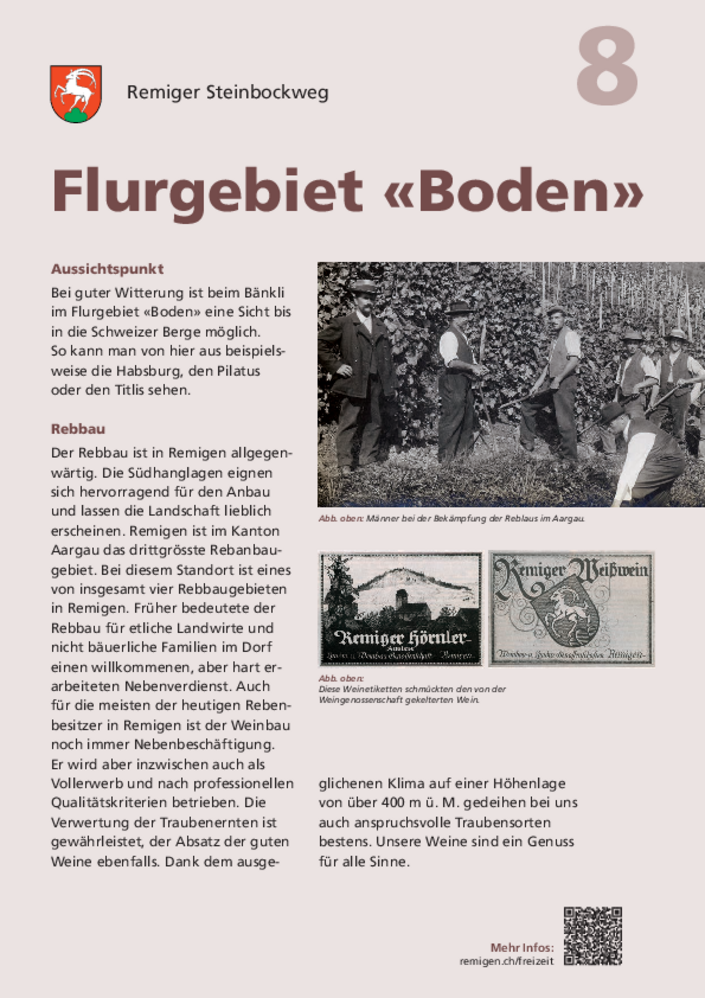

Die Reblausplage in Remigen Anfang des 20. Jahrhunderts

Die grösste Bedrohung der Rebstöcke ergab sich ausgerechnet aus der Bekämpfung des falschen Mehltaus. Zu diesem Zweck hatte Frankreich Rebstöcke aus Amerika eingeführt, von denen man annahm, dass sie resistenter gegen den Mehltau seien. Bereits 1865 kam es in Frankreich zu einem rätselhaften Rebensterben, das gut zehn Jahre später auch die Westschweiz erreichte. Grund dafür war die Reblaus, die mit den amerikanischen, gegen die Rebläuse immunen Reben nach Europa gekommen war. Die Rebläuse schadeten den europäischen Rebstöcken, indem sie den Saft aus den Wurzeln saugten und gleichzeitig giftigen Speichel in die Wurzel hineinspritzten. Dadurch verkrümmte die Wurzel, der Rebstock bildete kürzere Triebe aus und die Pflanze welkte im Herbst schneller, bis sie schliesslich nach vier bis acht Jahren nach dem Befall starb. 1905 zeigte sich die Reblaus auch in Remigen, erstmals im Aargau. In der Beugehalde waren 0,2 Hektaren von der Reblaus befallen, wo schon in den Jahren zuvor beobachtet worden war, dass die Triebe vorzeitig abstarben und auch der Einsatz von Dünger nichts nützte. Bald waren auch die umliegenden Gemeinden betroffen: Villigen meldete 1907 erste Fälle, Böttstein und Untersiggenthal 1912. Im Gegensatz zum mediterranen Südfrankreich, wo

sich die Rebläuse auch über die Luft verbreiteten, wurden die Rebläuse in Remigen vermutlich über infizierte Rebstöcke, Pfähle oder von den Bauern selbst in die Weinberge gebracht. Hatten diese zuvor einen infizierten Weinberg betreten und die Schuhe nicht gesäubert, konnten die Rebläuse leicht grössere Distanzen zurücklegen. Kurz nach der Reblausmeldung an den Kanton begann die Bekämpfung, auch wenn dies für die Winzer ein schmerzhafter Anblick war. Ihre mühsam gepflegten Reben wurden mitsamt den Wurzeln ausgegraben, auf einen Haufen geworfen, mit Petrol übergossen und schliesslich verbrannt. Anschliessend wurde der Boden desinfiziert, indem die kantonalen Desinfektionsarbeiter den Boden mit Petrol übergossen und Schwefeloxid ins Erdreich spritzten. Diese Behandlung hatte jahrzehntelange Folgen: Die Böden waren durch die «Desinfektion» geschwächt, da durch die Prozedur neben den Rebläusen auch Kleintiere und Mikroben abgetötet worden waren. Jahrelang durfte an den betroffenen Hängen gar nichts angebaut werden und auch danach wuchs auf den Böden erst einmal wenig. Hinzu kam, dass die Remiger bald merkten, dass die Brunnen nach Petrol stanken. Der Kanton liess das Problem abklären und erklärte, dass die Bevölkerung auf andere Brunnen zurückgreifen sollte. Petrol und Schwefelkohlenstoff wurden wegen ihrer schlechten Löslichkeit im Wasser für unbedenklich erklärt, die Reblausbekämpfung stand klar im Vordergrund. Bis 1935 wurden in Remigen insgesamt 37 Hektaren Rebland gerodet. Neben der Reblaus führten auch drei Missernten in den Jahren 1909, 1910 und 1913 dazu, dass immer mehr Winzer ihre Weinberge aufgaben. Erst mit der Veredelung der Rebstöcke war eine griffige Lösung gegen die Reblaus gefunden. Dabei wurden die einheimischen Rebstöcke auf die Wurzeln amerikanischer Sorten gepfropft, sodass die Reblaus zwar nicht vollständig ausgerottet wurde, aber sie die Pflanze durch die Immunität der Wurzeln nicht beschädigen konnte.

Wiederanbau der Rebstöcke durch die Weingenossenschaft Remigen

Dem Wiederaufbau der Rebberge verpflichtet war auch die Weinbaugenossenschaft, die bald mit der Veredelung von Rebstöcken begann. Zu Anfang verkaufte die Weingenossenschaft die Weine noch direkt an die Wirte, 1938 vereinigte sich die Weinbaugenossenschaft dann mit der seit 1916 bestehenden Landwirtschaftlichen Genossenschaft. Die Landwirtschaftliche Genossenschaft gehörte seit ihrer Gründung dem Verband ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften (kurz Volg) an.

Neben der bisherigen Übernahme und Verwertung der Ernten der über 70 Bauernbetriebe und dem Einkauf von Dünger und Geräten kaufte die vereinigte Genossenschaft nun auch die Trauben der Winzer auf. Diese wurden bis Ende der 1950er-Jahre genossenschaftlich im Dorf gekeltert. Die 1950er-Jahre markierten den Tiefpunkt des Rebbaus in Remigen, als nur noch gut 7 Hektaren kultiviert wurden. Weil die Trotte der Genossenschaft zu kalt und zu feucht war und sich der natürliche Säureabbau im Wein so nicht entwickeln konnte, entschloss man sich, den Wein ausserhalb des Dorfes in den Volg-Keltereien in Winterthur keltern zu lassen. Der Ausbau der Rebflächen ereignete sich dann hauptsächlich in den 1970er- und 1980er-Jahren, sodass Remigen zur heute drittgrössten Rebgemeinde des Kantons Aargaus wurde.

2005 löste sich die Weinbaugenossenschaft auf, nachdem die Weine bereits seit 1985 nicht mehr beim Volg gekeltert worden waren. Der Abnahmepreis für die Trauben beim Volg lag zuletzt bei der Hälfte der Gestehungskosten. Ein neuer Abnehmer für die Trauben fand sich in Remigen selbst, wo die Trauben von gut zehn Winzern mittlerweile im Weinbaubetrieb Hartmann gekeltert werden.

Neben der Weinbaugenossenschaft wurde 1993 der mittlerweile aufgelöste Rebbauverein, eine Vereinigung der Winzer, gegründet. Ziel war es, den Remiger Weinbau zu fördern und qualitativ zu verbessern, indem Weiterbildungen organisiert und ein Austausch unter den Weinbauern in Remigen ermöglicht wurden. Der Rebbau führte neue Festlichkeiten in Remigen ein, darunter die Rebbauchilbi (seit 1994) und das Winzerfest (seit 1998). 1999 schmückte der Rebbauverein die Ortseingänge mit Weinfässern, die noch heute jeden Gast in Remigen begrüssen. Im Rahmen des Rebbauvereins wurden gut zehn Jahre später auch das Projekt Römerberg (2010) und der Reb- und Kulturweg (2009) in Remigen eröffnet.

Habsburg

Die Habsburger gehörten jahrhundertelang zu den mächtigsten Herrscherdynastien. Heute sind zwei Drittel ihrer Stammburg im Aargau zerfallen. Die Geschichte in Kürze:

Die Sage erzählt, ein entflogener Jagdvogel habe Graf Radbot den Platz für seine Burg gezeigt: Er errichtete auf dem Wülpelsberg über der Aare seine "Habichtsburg". Gesichert ist, die früheren Habsburger verwalteten von ihrer Rodungsburg aus ihre Grundherrschaft, das spätere Eigenamt, ein Gebiet zwischen Aare, Reuss und Limmat. Was als befestigter Bauernhof begann, bauten die Habsburger schon bald zur monumentalen Doppelburg aus.

Eine der grössten Burgen nördlich der Alpen

Nach 1200 war die Habsburg vollendet. Vordere wie Hintere Burg verfügten über je einen Wohnbau, überragt von flankierenden Türmen. Wenig später verliess das Gründergeschlecht die Burg.

Für die frühen Habsburger war die Burg nur ein Sitz unter mehreren: Mittelalterliche Herrscher ritten stets durch ihre Ländereien, um ihre Macht auszuüben. Seit dem 12. Jahrhundert finden sich Habsburger im Gefolge der Könige des römisch-deutschen Reichs. Ihre Burg hatten sie an Dienstleute verliehen.

Die Habsburger Königsdynastie

Rudolf I. bestieg 1273 als erster Habsburger den Thron des römisch-deutschen Reiches. Mit ihm verlagerte sich das habsburgische Machtzentrum nach Österreich. Durch kluge Heiratspolitik erlangten die Habsburger die Krone von Spanien, Böhmen und Ungarn. Im 16. Jahrhundert besass Karl V. ein Reich, in dem die Sonne nie unterging.

Dem römisch-deutschen Reich waren bis zu seinem Ende im Jahr 1806 zwanzig Habsburger vorgestanden. Die Dynastie herrschte noch bis 1918 als Kaiser über Österreich-Ungarn. Die Familie von Habsburg besteht bis heute.

Zerfall und Erforschung der Burg

1415 verlor Habsburg den Aargau – ausser dem Fricktal – an die Eidgenossenschaft. Die Vordere Burg war schon im Lauf des 13. Jahrhunderts zerfallen. Bern richtete auf dem Wülpelsberg eine Hochwacht ein, um bei Gefahr seine Truppen zu mobilisieren. Ein Hofmeister verwaltete die Burg vom Kloster Königsfelden aus.

Seit 1804 ist die Habsburg im Besitz des Kantons Aargau. Er führte in der Vorderen und in der Hinteren Burg archäologische Grabungen durch. Schloss Habsburg gehört seit 2009 zu Museum Aargau.

Quelle Text und Bild: www.museumaargau.ch/schloss-habsburg

Standorttafel

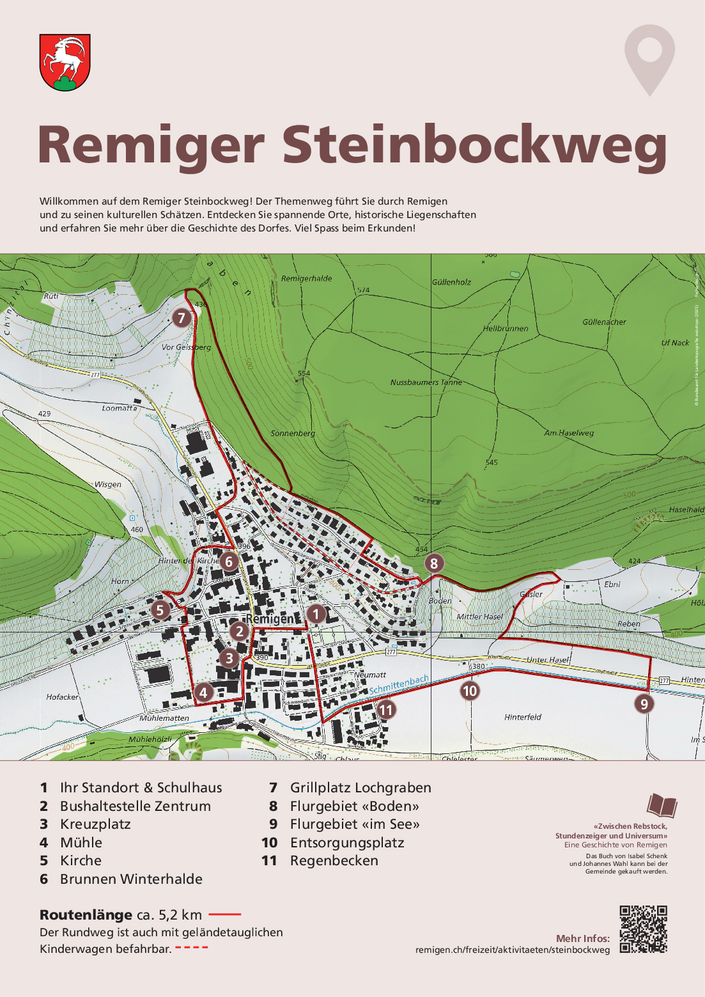

Route