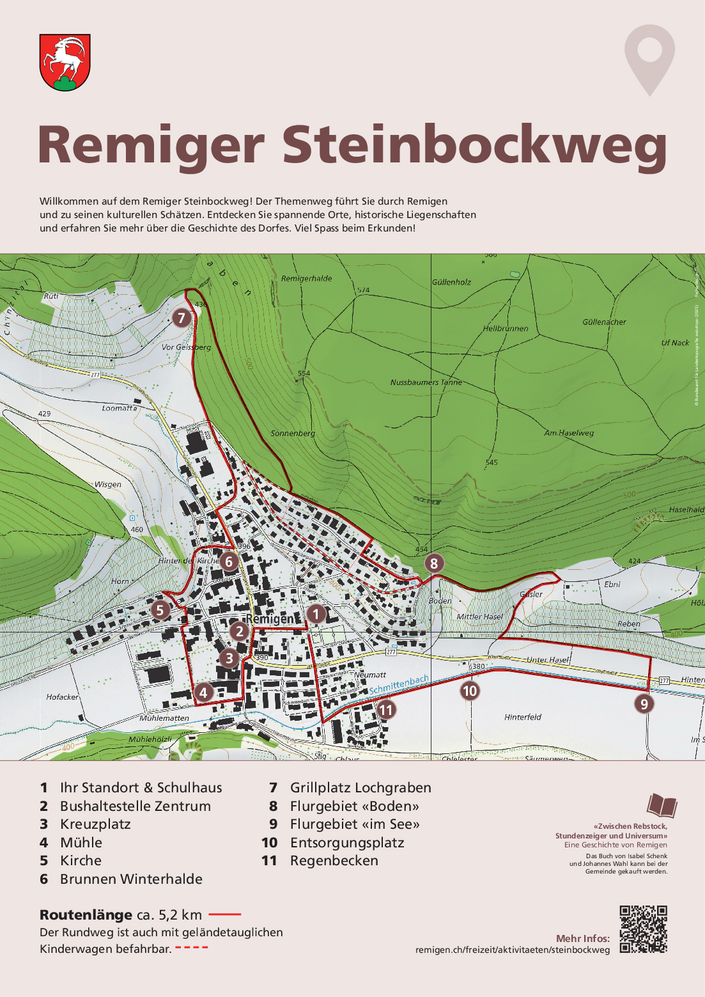

Flurgebiet "im See"

Güterregulierung

Nach dem 1. Weltkrieg veränderte sich die Landwirtschaft in der Schweiz. Der Krieg zeigte, dass es nicht nur wichtig war, eine eigene Stromversorgung zu gewährleisten, sondern auch die Nahrungsversorgung im Land zu sichern. Schon Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Landschaft. Die Bachkorrektionen waren nur der Anfang: Landwirtschaftsflächen wurden effizienter genutzt, Kapriolen der Natur (Überschwemmungen, Sumpf) wurde Einhalt geboten mit Bachkorrektionen und Trockenlegungen. Dazu kamen die Wasser- und Abwassersysteme, an die immer mehr Haushalte angeschlossen wurden. Nach der Wirtschaftskrise von 1929 und besonders bis zur Abwertung des Schweizer Frankens 1936 nahm die Arbeitslosigkeit stetig zu. In den Jahren vor dem 2. Weltkrieg erfolgte in zahlreichen Schweizer Gemeinden die sogenannte Güterregulierung, auch Landumlegung oder Arrondierung genannt. Auch in Remigen fand eine solche Güterregulierung statt, die viele temporäre Arbeitsplätze schuf. Im Kern ging es dabei um die Neuordnung der Besitzverhältnisse einzelner Parzellen auf dem Gemeindegebiet. Die scheint auf den ersten Blick sehr technisch und möglicherweise nicht besonders spannend, hatte aber bleibende Auswirkungen auf das Leben und den Besitz von fast allen Remigerinnen und Remigern und führt nicht selten zu Streit. Schon als es darum ging, dass eine Hochspannungsleitung über Remiger Gemeindegebiet gezogen werden darf, musste mit den jeweiligen Landbesitzern Entschädigungen und Schadensversicherungen geregelt werden. Bei der Güterregulierung kamen sich nun aber Remigerinnen und Remiger untereinander in die Quere.

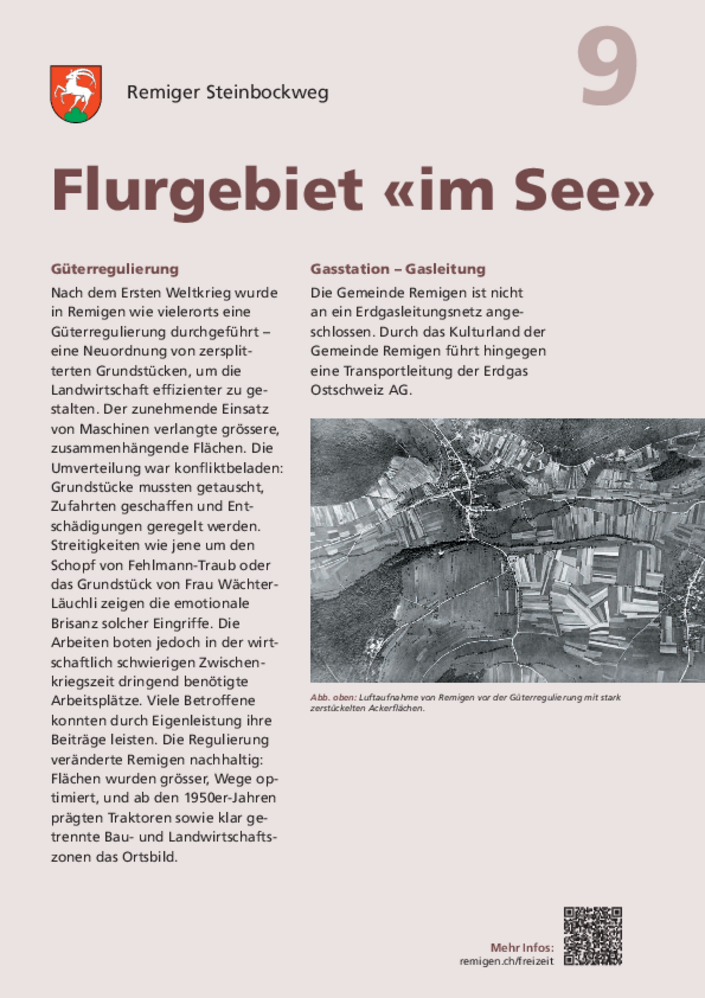

Welchen Zweck verfolgte diese Neuordnung von Parzellen? Seit den 1930er-Jahren fand in der Landwirtschaft eine Technisierung statt, welcher zu Produktivitätserhöhungen führte. Strom und Maschinen kamen vermehrt zum Einsatz, die Anzahl der Höfe schrumpfte zugunsten von weniger, aber dafür grösseren Landwirtschaftsbetrieben. Eine solche rationelle Nutzung setzte voraus, dass auch das Land entsprechend aufgeteilt war. Doch statt zusammenhängender Flächen gab es auch in Remigen sehr «verstückelte» Ackerflächen. Diese Verstückelung war im Laufe der Jahrhunderte durch die Erbteilung von Landbesitz erfolgt, was zu immer kleineren Grundstücken geführt hatte. Damit die Landflächen sinnvoll zusammengesetzt werden konnten, mussten selbstredend viele Grundstücke verändert werden. Man kann sich vorstellen, dass bei einem solchen Unterfangen Streitereien vorprogrammiert waren. Jede und jeder dachte, er oder sie käme bei einem Landabtausch zu kurz, man weigerte sich hier einen Zipfel abzugeben oder wollte diese Ecke nicht haben, da das Land minderwertig schien.

In den Protokollen des Regierungsrates wurden Beschwerdefälle im Zusammenhang mit der Güterregulierung behandelt. Ein Auszug des Protokolls vom 27. Oktober 1939 ist in der Gemeinde Remigen überliefert, da es die Beschwerde eines Alfred Fehlmann-Traub aus Remigen behandelt. Bereits zwei Jahre zuvor wurde besagter Remiger von der Flurkommission Rein aufgefordert, einen neu erstellten Schopf wieder abzureissen, da das Land seinem Nachbarn, dem Herrn Wüst-Fellhauer, zugeteilt worden war. Fehlmann-Traub hatte den Schopf aber bis zur Frist im Herbst 1938 nicht abgerissen, sondern nur verschoben. Nach einem Augenschein durch die Behörden auf dem betreffenden Grundstück wurde klar, dass die Situation nicht einfach zu lösen war. Wegen des Schopfes war die Zufahrt du den Grundstücken beider Herren stark erschwert worden. Das Urteil der Flurkommission zeugte von schweizerischem Kompromissgeist: «Es dürfte unter den vorliegenden Verhältnissen gegeben sei, Herrn Fehlmann-Traub zu bewilligen, den Schopf stehen zu lassen und ihn dafür zu verpflichten, von seinem Baumgarten einen 2 ½ m breiten Landstreifen an den neuen Zufahrtsweg abzutreten.» Der Rekurrent muss zwar einen Teil seines wertvollen Baumgartenlandes abtreten, konnte dafür aber seinen Schopf stehen lassen und die zu errichtende Zufahrtsstrasse konnte von beiden Landbesitzern genutzt werden. Ein ähnlicher Fall ist in Remigen aus dem Jahr 1940 dokumentiert. Frau Wächter-Läuchli war von der Güterregulierung aufgefordert worden, einen Teil ihres Hausumschwungs an ihren Nachbarn abzutreten, wofür sie aber an einer anderen Stelle Land zugesprochen bekam. Gegen diesen Entscheid reichte Frau Wächter-Läuchli Rekurs ein. Der Regierungsrat lehnte das Begehren ab, da ihr Grundstück durch den Landabtausch insgesamt dazugewonnen habe. Es waren nicht immer nur die Nachbarn, mit denen es sich zu arrangieren galt. Während des Krieges führte die Ausführungskommission der Güterregulierung eine Neuschätzung des Rebberges von Herrn Süess-Senn durch. Seit der letzten Schätzung seien die Rebstöcke gewachsen und hätten an Wert gewonnen, doch «Das Grundstück von Süess-Senn zeigt, dass der Grossteil der Stöcke einen Wertzuwachs erhalten hat, dagegen ein Teil durch das Militär beschädigt wurden und ein Teil im Wachstum zurückgeblieben ist.»

Die Idee der Güterregulierung hing eng mit den Nöten der Zwischenkriegswirtschaft zusammen. Die Menschen suchten händeringend nach Arbeit, wofür die Landabtausche bestens geeignet waren. Im Sommer 1942 zog der Regierungsrat des Kantons Aargau ein zufriedenes Fazit: «Die Arbeiten dieser Regulierung sind durch die betreffenden Gemeinden meist in Regie ausgeführt worden. Mit diesem Vorgehen wurde den stark belasteten Grundeigentümern Gelegenheit gegeben, ihre Beitragsleistung durch Mitarbeiten zu begleichen, andererseits wollte man der drohenden Arbeitslosigkeit in diesen Gemeinden vorbeugen.» Das Vorhaben war eine win-win-Situation für alle Beteiligten: Mit der Arrondierung konnte man einerseits die Landwirtschaft effizienter gestalten, andererseits konnten die betroffenen Landbesitzer gerade selbst einen Grossteil der Arbeit übernehmen und so in Zeiten der Krise Arbeit finden. Der Krieg trieb auch die Preise in die Höhe und damit auch das Lohnniveau. Die Güterregulierungskommission Remigen wandte sich im Namen eines Remiger Bauunternehmer im Juli 1941 an die kantonale Baudirektion: Ein Bundesratsbeschluss forderte höhere Löhne für Arbeitspersonal im Baugewerbe (4 Rappen pro Stunde mehr), das Remiger Gewerbe musste diese höheren Löhne berappen und somit auch die Güterregulierung, welcher dem Gewerbe Aufträge vergab. Der Kommissionspräsident hofft in seinem Schreiben, dass die Subventionsbeiträge vom Kanton entsprechend der Teuerung angepasst werden.

Die Güterregulierung in Remigen zog sich über viele Jahre hinweg während einer besonders turbulenten Periode unserer jüngeren Geschichte. Nach dem Krieg war das Bild von Remigen ein anderes: Bachläufe waren korrigiert worden, die Grundstücke waren grösser und weniger zahlreich. Ab den 1950er-Jahren revolutionierten Traktoren und weitere Landmaschinen die Landwirtschaft. In den Jahren des rasanten Bevölkerungswachstums in Remigen in den 1960er-Jahren wurde Bauland und Landwirtschaftsfläche immer mehr entflechtet, es entstanden Bauzonen und Landwirtschaftszonen, die klar voneinander getrennt waren.

Luftaufnahme von Remigen vor der Güterregulierung mit stark zerstückelten Ackerflächen:

Gasstation - Gasleitung

Die Gemeinde Remigen ist nicht an ein Erdgasleitungsnetz angeschlossen. Durch das Kulturland der Gemeinde Remigen führt hingegen eine Transportleitung der Erdgas Ostschweiz AG.

Standorttafel

Route